計價模式

計價模式通常指的是商品或服務的定價方式,不同的計價模式適用于不同的場景和需求。以下是一些常見的計價模式:

1. 固定價格:商品或服務的價格是固定的,不會因為購買數量或時間的變化而改變。

2. 按量計價:價格通常適用于批發或大量購買。

3. 時間計價:服務或產品的價格如按小時、天或月收費。

4. 按需計價:價格可能會因需求的復雜性或特殊性而有所不同。

5. 動態定價:價格會每個級別有不同的價格和功能。

7. 訂閱制:用戶支付固定的周期性費用,以獲得持續的服務或產品。

8. 拍賣:價格通過競價的方式確定,最高出價者獲得商品或服務。

9. 成本加成:在成本基礎上加上一定比例的利潤來定價。

如果你有特定的計價模式需求或者想要了解更多關于某個特定計價模式的信息,請提供更多的上下文,我會盡力提供幫助。

工程計價方式有哪幾種

工程計價方式通常有以下幾種主要類型:

1. 固定總價合同(Lump Sum Contract):

- 承包商合同一旦簽訂,除非合同中有明確規定的變更,否則總價不會變動。

2. 成本加酬金合同(Cost-Plus Contract):

- 承包商負責工程的實際成本,并且在此基礎上加上一定比例的酬金或者固定金額的管理費。

3. 單價合同(Unit Price Contract):

- 工程量清單中的每一項工程都有預設的單價,最終的合同總價但酬金可能是基于成本的百分比。

6. 設計-建造合同(Design-Build Contract):

- 一個承包商負責工程的設計和施工,通常以固定總價或成本加酬金的方式進行。

7. 管理承包合同(Management Contracting):

- 管理承包商負責協調多個分包商的工作,通常是基于成本加酬金的合同形式。

8. 公私合作(Public-Private Partnership, PPP):

- 政府與私人部門合作進行項目開發,私人部門負責設計、建設、運營和維護,而政府則提供資金或政策支持。

9. 工程量清單計價(Bill of Quantities, BOQ):

- 然后制定預算。

每種計價方式都有其適用的場景和優缺點,選擇哪種方式取決于項目的特點、風險分配、合同條款等因素。

我國現行的兩種計價模式

我國現行的兩種計價模式主要包括定額計價模式和工程量清單計價模式。

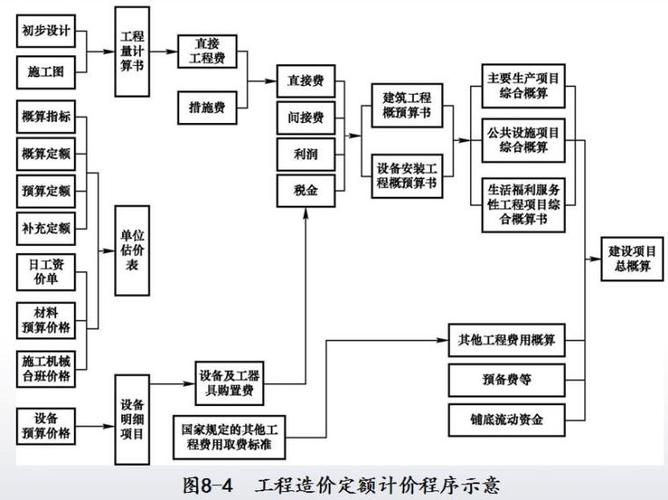

1. 定額計價模式:這種模式是我國傳統的量價合一的工程計價模式,它以建筑工程定額標準為基礎,計算出工程項目的人工、材料、機械等成本費用,并結合市場行情和政策等因素,計算出工程項目的總價。定額計價模式計算簡單、穩定性好,但隨著市場經濟的發展,這種模式在一定程度上限制了市場競爭和企業自主性。

2. 工程量清單計價模式:這種模式于2003年在我國推廣應用,是一種量價分離的計價模式,主要應用于工程招標階段。工程量清單計價模式將工程量和價格分開,由企業有利于施工企業間的相互競爭,優勝劣汰,更符合市場經濟的要求。

兩種模式的主要區別在于:

- 計價依據:定額計價依據的是統一的定額標準,而工程量清單計價依據的是企業定額,包括企業生產要素消耗量標準、材料價格等。

- 單價構成:定額計價的分項工程單價是工料單價,只包括人工、材料、機械費;而工程量清單計價的分項工程單價一般為綜合單價,除了人工、材料、機械費外,還包括管理費、利潤和風險費。

- 風險處理方式:工程量清單計價中,招標人與投標人風險合理分擔,而定額計價中風險主要在投資一方。

目前,定額計價模式由于其計算簡便,在一定范圍內還會長期運用,而工程量清單計價模式則因其市場競爭性強、靈活性高,已成為工程造價領域的主流計價模式。

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞